31 Dec , 2018, 13:31h Atualizado em: 1/15/2019 8:02:23 PM | História - Civilização Egípcia |

||

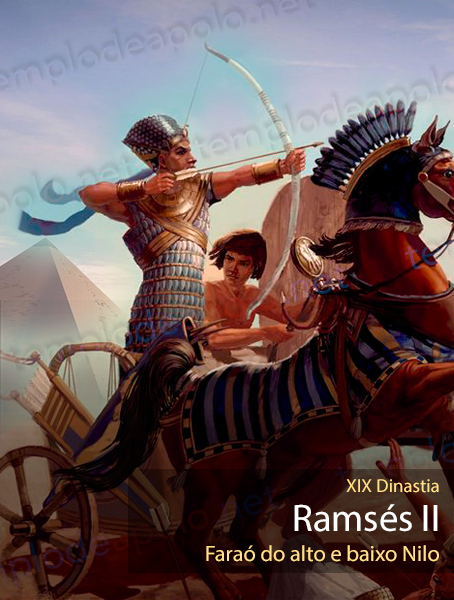

Descoberta de inscrição pode levar a arquivos perdidos de Ramsés II |

História Viva |

|

19 May , 2018, 15:15h Atualizado em: 5/19/2018 3:15:42 PM | Astronomia - Sistema Solar |

||

Astrônomos encontram evidência de possível existência do 9º planeta |

Sputnik |

|

1 Nov , 2017, 20:42h Atualizado em: 11/1/2017 8:42:34 PM | Astronomia - Via Láctea |

||

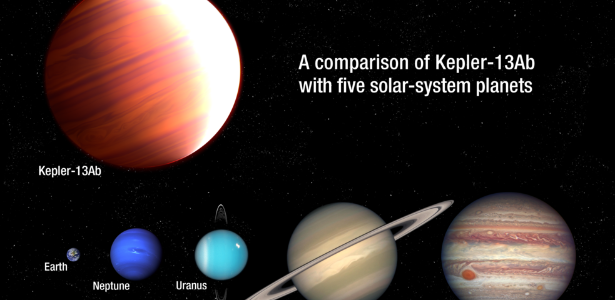

Astrônomos descobrem exoplaneta em que neva protetor solar |

Uol Notícias |

|

, h Atualizado em: | História - Civilização Egípcia |

||

Sala secreta de tumba de Tutancâmon abrigaria Nefertiti |

BBC Brasil |

|

O nascimento da Dinamarca e da Noruega como Estados nacionais na primeira metade do século XI pôs em marcha a fase final da expansão viking a ocidente, quando os seus reis começaram a ter de demonstrar as suas capacidades politicas e a pôr a prova o seu poder num cenário europeu mais amplo. O primeiro passo neste processo foi o reatamento das guerras contra a Inglaterra. As incursões vikings voltaram a começar em 980, ao fim de um interregno de quase 30 anos, depois de os ingleses terem recuperado o Danelaw dos seus governantes escandinavos, e de ter sido destituído o ultimo rei viking em York, em 954.

O império de Canuto, o Grande | Haroldo Hardradi e a invasão da Inglaterra | Duque William da Normandia e a conquista da Inglaterra

As incursões tomaram a forma de uma dupla serie de ataques a costa meridional da Inglaterra e ao Norte do Pais de Gales. Estes últimos tiveram inicio a partir das colônias hiberno-nórdicas na Irlanda e dos arredores do mar da Irlanda. Provavelmente não foram tentativas de conquista, nem sequer um plano premeditado de caça de tesouros, como por vezes se afirmou. É muito mais provável que os vikings estabelecidos na Irlanda voltassem a sua pratica de saque temporário oportunista, temporariamente interrompido pelo severo comando do rei inglês Edgar, o Pacifico (957-975). Este ressurgimento da atividade talvez conferisse algum credito a acusação de governo pouco enérgico feita contra Ethelred II pela Crônica anglo-saxã, embora não haja duvida de que a fonte da uma descrição excessivamente deprimente do seu reinado. O apodo de Ethelred, o Indeciso, e uma má tradução do inglês antigo unraed, que na verdade significa "mal aconselhado".

Os ataques a Inglaterra vindos do leste eram claramente motivados por ambições muito diferentes. Não sabemos até que ponto os reis dinamarqueses estavam envolvidos nas primeiras incursões, mas começaram a desempenhar um papel muito ativo nas expedições logo a seguir ao recomeço dos ataques em 980. No final do século X os fornecimentos de prata procedentes da Rússia e do Califado Abássida se tinham esgotado, e as novas fontes na Alemanha só os tinha substituído parcialmente. Os desenvolvimentos políticos dentro da Escandinávia e a crescente centralização do poder tinham começado a tornar a monarquia um empreendimento muito caro; os custos elevados dos ambiciosos programas de engenharia civil, a construção de estradas e as obras defensivas de Haroldo Dente Azul na Dinamarca já foram assinalados, e os séquitos militares reais também consumiam grande parte da riqueza do novo reino.

Se o custo da monarquia estava aumentando, o mesmo acontecia com o custo da tomada do poder. Os aspirantes à usurpação e os exilados reais, que tinham sido uma característica destacada da politica viking desde as primeiras incursões no século IX, teriam sentido também a necessidade crescente de dinheiro. Estes fatores podem contribuir para explicar o recomeço de tais incursões no final do século X e no inicio do século XI, pois é obvio que os que tomavam parte nelas não tinham interesse em conquistar terras. As incursões só tinham um objetivo, a obtenção da maior riqueza transportável possível.

Nos dez anos seguintes, as incursões intensificaram-se muito dramaticamente. As frotas vikings eram grandes e

atuavam sob o comando real como forças bem coordenadas; na verdade, como autenticas armadas nacionais. Além disso, varias frotas governadas por pretendentes reais hostis também participavam nas incursões. Por exemplo, Olav Tryggvason, que se tornou rei da Noruega em 995, dirigiu uma frota de 93 embarcações contra o Sudeste da Inglaterra, em 991. Os ingleses opuseram resistência armada às incursões, mas na época da campanha de Tryggvason tinham decidido continuar com a politica de pagar danegeds, numa tentativa de evitar posteriores ataques. Isto foi em consequência da desastrosa derrota para os dinamarqueses na batalha de Maldon, no Essex (um dos mais famosos poemas escritos em inglês antigo celebra a sua resistência heroica, conquanto condenada ao fracasso). No entanto, o pagamento de 4.500 quilos (10.000 libras) de prata aos dinamarqueses parece que teve o efeito de anima-los a retornar em maior numero, apesar das tentativas desesperadas de Ethelred de mobilizar os ingleses. Em 994, Olaf Tryggvason retornou, desta vez aliado com Svein, o Barba Bifurcada. A sua empresa foi bem recompensada com um pagamento de 7.250 quilos (16.000 libras) de prata.

Os danegelds continuaram a ser pagos com somas cada vez maiores: 11.800 quilos (24.000 libras) de prata em 1002; 16.000 quilos (36.000 libras) em 1007; e 22.000 quilos (48.000 libras) em 1012. Isso era uma sangria econômica enorme, e o desespero crescente do governo inglês pode ser observado na terrível ordem dada por Ethelred de matar todos os dinamarqueses que vivessem na Inglaterra no dia de São Bartolomeu (13 de novembro) de 1002; a realidade desta ordem é confirmada numa carta de Oxford que fala dos dinamarqueses que se acolheram numa igreja. O registro arqueológico parece confirmar a pouca segurança desta época agitada. Encontraram-se vários tesouros que datam deste período no Sudeste da Inglaterra, dando a entender que as pessoas enterravam a sua riqueza para protege-la do roubo, verificando-se um aumento correspondente na quantidade de moedas de prata inglesas encontradas nos tesouros escandinavos. Só na Gotlandia, recuperaram-se mais de 50.000 moedas.

É obvio que vários dos invasores vinham da Suécia, ao contrario dos ataques do século IX; esta modificação parece estar relacionada com a crescente centralizaão do Estado russo, que limitava o campo de ação dos suecos para as operações vikings a leste. Varias peças rúnicas da Suécia comemoram os homens que morreram lutando na Inglaterra, e algumas mencionam os danegelds. Uma pedra de Yttergarde, por exemplo, conta-nos que um certo Ulf teve a sorte de receber três partes: "A primeira

foi a que pagou Tosti, depois pagou Thorkel e depois Canuto."

Para além do saque e da extorsão, muitos escandinavos tomavam um terceiro caminho para a riqueza, pois em 1012 e 1013 vários vikings sob o comando de Thorkel, o Alto, lutaram como mercenários do lado inglês.

À medida que os escandinavos enriqueciam com a prata da Inglaterra, os seus horizontes aumentavam e as incursões tomavam uma dimensão politica nova. Svein, o Barba Bifurcada, começou claramente a conceber a ideia de conquistar toda a Inglaterra. Semelhante empreendimento, se tivesse tido êxito, tê-lo-ia convertido no rei mais poderoso da Escandinávia. Não parece que participasse pessoalmente nas campanhas de 1009-1012, mas provavelmente foram dirigidas por ele, e em 1013 voltou à Inglaterra com uma frota impressionante, dirigida por ele próprio. Os ingleses, esgotados, foram incapazes de resistir ao violento ataque, e em 1013 Svein foi aceito como rei pela população do Danelaw; depois de Ethelred fugir para Franca, o seu reconhecimento estendeu-se a toda a Inglaterra. No entanto, Ethelred pode regressar em 1014, quando a Crônica anglo-saxã registra o "feliz acontecimento" da morte de Svein.

Os últimos dois anos do reinado Ethelred decorreram com ele lutando numa guerra perdida de antemão com Canuto, o filho de Svein, que tinha ficado no Danelaw com o seu exercito. Quando Ethelred morreu em 1016, o seu filho Edmundo opôs uma feroz resistência aos vikings, fazendo-os recuar atravessando o Sul do pais, e ganhando o apodo de Costas de Ferro. Não obstante, também ele morreu naquele mesmo ano, e os ingleses não tiveram outra alternativa senão aceitar Canuto como rei. Este dividiu imediatamente o país entre os seus comandantes. Canuto e os seus sucessores escandinavos governariam a Inglaterra por quase 30 anos.

---------------

![]()

Quando Svein morreu, o reino dinamarquês passou para Haroldo, o herdeiro de Canuto, enquanto Canuto consolidava a posição dos dinamarqueses na Inglaterra.

Quando Haroldo morreu em 1018, Canuto utilizou as forças inglesas para empreender uma campanha na Dinamarca e garantir o trono. Alcançou o seu objetivo em 1019 e então governou um território maior que o de qualquer viking que o tivesse precedido, pondo-se a forjar um império que dominaria as terras a volta do mar do Norte. Passava a maior parte do tempo na Inglaterra, talvez porque isso realçasse o seu prestigio e a sua posição como governante europeu. Com este fim, casou-se também com a viúva de Ethelred e voltou a editar o código jurídico de Ethelred com o seu próprio nome. A cunhagem de uma moeda comum para a Inglaterra e a Dinamarca acentuou a fusão das duas partes do seu reino.

Da sua capital em Winchester, no Sul da Inglaterra, Canuto governava como o modelo de monarca cristão, e assegurava-se de que toda a gente soubesse do seu apoio aos mosteiros. Uma pagina do Livro da vida (Liber Vitae), que contem "os nomes de todos os irmãos e monges e dos associados e benfeitores, vivos e mortos" do novo mosteiro de Winchester, representa Canuto e sua mulher, Emma (Elfgyfu), obsequiando o bispo com uma Cruz de ouro de altar. Este é um retrato pouco frequente de um rei viking. Vemos Canuto rodeado de anjos; a mão de Deus assinala o seu direito divino de realeza, mas Canuto mantem uma mão sobre sua espada como recordação da verdadeira fonte do seu poder.

Na Dinamarca, praticava-se um patrocínio semelhante. É claro que havia laços artísticos entre os dois países. Uma das introduções mais importantes de Canuto na Inglaterra foi o estilo de Ringerike, que então era corrente na Dinamarca e que os artistas ingleses empregaram em novas formas, como adorno de manuscritos. Uma lapide fragmentada que foi encontrada no cemitério de St. Paul em Londres no século XIX proporcionou um dos melhores exemplos do estilo que temos na Inglaterra ou na Dinamarca. Um animal magnifico, que no inicio foi pintado de vermelho, branco e preto, anda com passada larga através da pedra, com uma serpente parecida com uma faixa enroscada nas patas. Uma inscrição rúnica em nórdico antigo faz constar que "Esta pedra foi erigida por Ginna e Toki".

Canuto foi por diversas ocasiões lutar em guerras na Escandinávia, e em 1026 foi derrotado por um exercito aliado dos reis da Noruega e da Suécia, na batalha de Holy River na Suécia. Em 1028, aproveitou-se das disputas entre os latifundiários noruegueses e o rei Olaf Haraldsson para fomentar uma rebelião. Utilizando uma vez mais as forças inglesas. Canuto foi proclamado rei da Noruega em Trondheim; Olaf Haraldsson morreu dois anos depois na batalha de Stiklestad tentando recuperar o seu trono. As moedas cunhadas em Sigtuna que levavam a inscrição "Canuto, rei dos suecos" são um sinal de que a sua autoridade era também reconhecida na Suécia. Canuto esteve presente em Roma na coroação do imperador Conrado II, em 1027, quando pode ocupar um lugar entre os governantes da Europa, e ao morrer, em 1035, estava justificado no seu direito a reinar sobre um império imenso: Inglaterra, Dinamarca, Noruega e Suécia Meridional.

No entanto, como pode acontecer com muitos empreendimentos criados com ambição pessoal, o império de Canuto desintegrou-se com a sua morte. O seu filho, Hardacnuto, que o sucedeu tanto no trono inglês como no dinamarquês em 1040, não fez muito para travar o seu declínio. Depois da sua morte num banquete em 1042, a coroa inglesa regressou a antiga linha real, quando Eduardo, o Confessor, o único filho sobrevivente de Ethelred II, foi proclamado rei, após o seu regresso de um exilio de 25 anos na Normandia.

---------------

Haroldo Hardradi e a invasão da Inglaterra

Com a morte de Eduardo, o Confessor, em janeiro de 1066, quase se precipitou o ultimo episódio na história do envolvimento direto dos escandinavos na Inglaterra. Foi instigada por Haroldo Siguardarson, o rei da Noruega, que lutou tão encarniçadamente pelo poder, que rapidamente foi apelidado de Hardradi (Governante Severo). Adam de Bremen chamava-o de "raio do norte". A carreira de Haroldo foi uma das mais ilustres do mundo viking no século XI, e valeu-lhe uma reputação igual a de Canuto; a sua procura da fama como um fim em si mesmo e uma demonstração evidente da ideia muito clara que os reis vikings posteriores tiveram da sua pr6pria mitologia.

Meio irmão de Olaf Haraldsson, Haroldo tinha estado na batalha de Stiklestad com 15 anos de idade, e tinha fugido para a Suécia para evitar as consequências da morte de Olaf. Da Suécia, Haroldo viajou para a Russia, onde entrou para o serviço de Yaroslav de Kiev, mas rapidamente se aventurou para sul, até Bizâncio, onde se uniu aos varegues do imperador. As suas numerosas aventuras a serviço do imperador no leste eram famosas em todo o mundo viking, mas acabaram em 1054, quando regressou ao norte para procurar um lugar na Noruega.

A morte de Hardacnuto na Inglaterra tinha deixado um vazio de poder na Escandinávia. Hardacnuto tinha cedido, em vida, a soberania dos seus territórios dinamarqueses ao rei norueguês Magnus, mas agora Svein, o filho da irmã de Canuto, os reclamava. Haroldo viu nesta situação uma oportunidade para si, e fez uma aliança com Svein contra Magrius. Quando este morreu em 1047, Haroldo herdou o trono norueguês e voltou-se contra Svein.

Durante os 20 anos que se seguiram, morreram milhares de pessoas em inumeráveis batalhas, dado que ambos os reis empreenderam uma campanha violenta de incursões e de contra-ataques, caracterizados pela traição e pela vingança. O famoso estandarte de Haroldo, o Devastador de Terras, tremulou sobre grande parte da Dinamarca, e ate Hedeby foi queimada. No entanto, a guerra chegou a um ponto morto, e em 1064 os dois governantes acordaram fazer as pazes. A essa altura Haroldo já tinha 50 anos, tinha lutado na maior parte do mundo conhecido e reinara em todas as partes da Escandinávia. Em 1066 empreendeu a sua ultima aventura, que ia proporcionar um final histórico à época viking, se não de fato, pelo menos em espirito.

Eduardo, o Confessor, da Inglaterra morrera sem deixar herdeiro. Em meio a alguma controvérsia, Haroldo Godwinson, que fora um dos principais conselheiros de Eduardo, foi proclamado rei no dia seguinte. A noticia foi avidamente recebida na Noruega, dado que Haroldo Hardradi viu uma oportunidade para invadir a Inglaterra e proclamar-se sucessor natural de Canuto. Estimularam-no Tostig, o irmão de Haroldo Godwinson, antigo conde da Nortumbria, que tinha sido exilado da Inglaterra no ano anterior, e também o conde das Órcades. Haroldo Hardradi revelou a sua grande destreza militar como tático ocultando os seus planos aos ingleses e reunindo as suas forças secretamente. No final do verão, Haroldo Godwinson foi apanhado completamente de surpresa com a noticia de que uma frota norueguesa de 200 barcos tinha navegado pelo estuário de Humber e desembarcado em Riccall, no rio Ouse. A ele se juntaram rapidamente as frotas de Tostig e a do conde das Orcades, formando uma forca combinada talvez de 300 barcos e de 9.000 soldados. Poucos dias depois de ter desembarcado, o exercito de Hardradi tinha destrocado as milícias da Nortumbria em Gate Fulford. Fizeram reféns entre a população da cidade próxima de York, e Hardradi instalou-se para consolidar o seu domínio na Nortumbria antes de se deslocar para sul. Em meados de setembro, acampou o seu exercito em Stamford Bridge, a 22 quilômetros dos seus barcos em Riccall e a 12 quilômetros de York.

Sem que Hardradi o soubesse, Haroldo Godwinson tinha iniciado uma marcha desesperada para norte com todas as tropas que pôde reunir logo que foi informado do desembarque norueguês. Em poucos dias, o seu exército estava em Tacaster, nos arredores de York. Os noruegueses ainda desconheciam a sua presença quando em 25 de setembro, após uma marcha de 27 quilômetros, o exercito inglês caiu sobre eles em Stamford Bridge.

O primeiro sinal da sua aproximação foi o reflexo do sol da manhã nas suas armas quando surgiram no horizonte: "como o sol num campo de gelo quebrado", como depois o descreveu uma saga norueguesa. No início, Haroldo Hardradi tentou negociar uma trégua à maneira antiga, prometendo não lutar se o outro lhe desse todo o norte. A resposta de Haroldo chegou ate nós: "Ceder-te-ei sete pés de terra inglesa ou quanto superas em altura os outros homens".

A batalha foi violenta, longa e decisiva. Foi o maior combate em solo inglês desde Brunanburh em 937, e os dois exércitos lutaram durante todo o dia. O rei norueguês chamou os reforços dos barcos ancorados em Riccall, que vieram em socorro com todo o seu arsenal. Apesar dos seus esforços, os noruegueses, esgotados, foram aniquilados; Harald Hardradi, o ultimo grande rei viking, morreu com uma flecha na garganta. Os ingleses perseguiram os noruegueses que fugiam, durante toda a noite, até aos seus barcos em Riccall. A matança foi tão grande, que dos 300 barcos invasores só 24 regressaram à Noruega. Os mortos ficaram no campo de batalha, e os seus ossos permaneceram com um sinal durante gerações.

Enquanto os felizes sobreviventes cruzavam o mar, Haroldo Godwinson e o exercito inglês voltaram para o sul, como resposta as noticias que Haroldo temia. O duque William (Guilherme) da Normandia tinha desembarcado em Pevensey, na costa sul da Inglaterra, com um exercito normando que também tentava conquistar o país.

---------------

William da Normandia e a conquista da Inglaterra

Enquanto Haroldo Hardradi tinha estado planejando a sua invasão na sua capital de Trondheim, planos semelhantes tinham sido traçados na Fortaleza de Falaise, na Normandia, por parte de William. Este tinha nascido por volta de 1027, era filho ilegítimo do duque Roberto, o quarto descendente direto do viking Rollon, a quem foi cedida a Normandia em 911. O pai de Guilherme tinha morrido em 1035, e na ausência de um legitimo herdeiro passou a infância entre amargas lutas politicas que tinham ameaçado destruir o ducado. Ao atingir a maturidade, William fez valer com êxito o seu direito a sucessão e impôs a sua maturidade a todos os aspectos da sociedade normanda. Lutou implacavelmente contra os reis Capetos de França nas suas fronteiras, reorganizando o exercito e introduzindo o desenvolvimento de unidades de cavalaria muito capacitadas; em 1066 a máquina de guerra normanda não tinha, provavelmente, rival na Europa. Como Canuto, William era um fiel patrocinador da Igreja.

Construiu a magnifica Abadia de Jumieges, entre muitas outras fundações religiosas, e estava permanentemente ansioso por mostrar-se um fiel servidor do papa de Roma. Seu meio-irmão Odo era bispo de Bayeux.

As dinastias da Normandia e da Inglaterra contraíram parentesco através de casamentos durante o reinado de Canuto, e desta aliança William retirou o seu direito ao trono inglês. Tinha aproveitado a oportunidade de insistir nisso até quando Eduardo, o Confessor, ainda estava vivo. Por volta de 1064, Harold Godwinson visitara a Normandia, onde tinha sido hóspede do duque William. As circunstâncias deste encontro não estão claras; a explicação mais provável e que Haroldo se desviou da sua rota devido a uma tempestade quando se encontrava a caminho da Irlanda. No entanto, não há duvida de que enquanto esteve ali se viu obrigado a jurar lealdade a William e acordou apoia-lo depois da morte de Eduardo. Quando William soube que Haroldo tinha assumido ele mesmo o poder, parece que se enfureceu tanto, que lançou a capa contra o rosto e recusou-se a falar. Ordenou imediatamente que construíssem uma frota para invadir a Inglaterra, e teve-a pronta em princípios de setembro.

O mesmo vento que tinha conduzido o exercito norueguês através do mar do Norte até a costa de Yorkshire manteve os barcos normandos confinados no porto de Dieppe, na costa da França. Em 27 de setembro, quando a frota pôde zarpar, Haroldo Hadradi já tinha morrido em Stamford Bridge. Uma vez do lado do canal, o exercito de William desembarcou sem oposição e empreendeu imediatamente a construção de uma base fortificada. A partir dali, preparou-se para se encontrar com os ingleses numa batalha, já que, ao contrario dos noruegueses, William sabia que Haroldo estava a caminho. O exercito inglês partiu de York pela costa meridional, uma distancia de 400 quilômetros, em 9 dias, incapaz de parar e esperar reforços. A força contava com cerca de 7.000 soldados, entre os quais havia muitas milícias camponesas, e todas estavam esgotadas depois da batalha de Stamford Bridge, que tinha ocorrido poucos dias atrás. William tinha mais ou menos o mesmo número de tropas, mas as suas forças incluíam centenas de arqueiros e companhias de cavaleiros montados.

Os dois exércitos encontraram-se em 14 de outubro rum lugar que se acha no extremo da aldeia moderna de Battle, em Sussex, a cerca de 14 quilômetros de Hastings. O exercito inglês espalhou-se por toda uma cordilheira que dominava um vale pantanoso onde estavam posicionados os normandos; no centro, Haroldo agrupava os seus guarda-costas à volta do estandarte do dragão de Wessex. Ao anoitecer, os normandos avançaram e depararam com uma resistência feroz. Os seus cavalos resvalaram no barro, e a sua infantaria teve de retroceder debaixo de uma chuva de lamas, rochas e paus, dado que os ingleses lançavam tudo o que estava a mão.

O contingente bretão do exercito de William se dispersou e fugiu, arrastando muitas das tropas normandas. Era como se Haroldo tivesse conseguido duas grandes vitórias em quinze dias. No entanto, quando as troas inglesas deixaram a cordilheira e correram para eles, Guilherme reorganizou os seus homens e a cavalaria normanda regressou, cortando em dois o exercito inglês no vale.

Depois, foi apenas uma questão de tempo. Enquanto os ingleses recuavam através da cordilheira, a guarda real à volta de Haroldo estava tão apinhada, que os corpos dos mortos não podiam cair, segundo dizem os cronistas normandos. Primeiro morreram dois irmãos de Haroldo, e depois o próprio Haroldo. Não podemos ter certeza de se lhe acertaram no olho com uma seta, segundo os rumores que correram depois da batalha, mas alguns normandos afirmaram que o próprio William cavalgou sobre o muro de escudos ingleses para atingir o rei. A história da batalha é contada em muitas fortes inglesas e normandas, mas o registro de maior vivacidade se encontra no bordado conhecido como a tapeçaria de Bayeux. Esta foi encomendada - provavelmente por Odo de Bayeux - a bordadores ingleses para comemorar o triunfo normando.

Depois da vitória de Hastings, o exercito de William invadiu o norte com pouca resistência. No dia de Natal de 1066, foi coroado rei da Inglaterra na Abadia de Westminster, em Londres, e assim conseguiu, como viking de quinta geração, o que os seus antepassados do norte não tinham podido fazer durante tanto tempo. Os efeitos do desastre norueguês e a conquista normanda tiveram grande repercussão. As perdas de Stamford Bridge foram tão graves, que nenhum rei norueguês pôde fazer ofensivas em grande escala durante mais de uma geração. Embora uma frota dinamarquesa tenha tentado conquistar o Norte da Inglaterra em 1069, os exércitos dinamarqueses estavam igualmente exaustos após 17 anos de guerra com Hardradi, e as ambições expansionistas suecas tinham sido neutralizadas no mesmo conflito. Em 1098, as fortunas da Noruega se tinham recuperado o suficiente para que o rei Magnus empreendesse a ultima expedição viking autentica a ocidente, fazendo incursões pelas ilhas Hebridas e pela ilha de Man, e até lutando contra os normandos no Pais de Gales. Mas, embora os barcos noruegueses continuassem a fustigar a costa irlandesa no século XIII, a tradição viking na Europa Ocidental praticamente morreu com Haroldo Hardradi em Stamford Bridge, e foi finalmente enterrada quando seu filho trouxe o seu corpo para Trindheim em 1067. A esfera do poder na Europa Setentrional tinha-se transferido da Escandinávia e do mar do Norte para os países de ambos os lados do canal da Mancha.

A história russa começa com a unidade política que os estudiosos vieram a chamar de Rus de Kiev, a antecessora da Rússia moderna. Rus era o nome que os habitantes davam a si mesmos e à sua terra, e Kiev era a sua capital. Em termos modernos, ela abarcava toda a Bielorrússia, a metade setentrional da Ucrânia e o Centro e o Noroeste da Rússia europeia. Os povos desses três Estados modernos são os eslavos orientais, que falam línguas aparentadas derivadas da língua eslava oriental de Rus de Kiev. A oeste seus vizinhos eram basicamente os mesmos que os vizinhos desses três Estados hoje: Hungria, Polônia, os povos bálticos e a Finlândia. Ao norte Rus de Kiev estendia-se em direção ao oceano Ártico, e os agricultores eslavos estavam apenas começando a deslocar-se para o extremo norte.

Para além dos eslavos, a leste, havia a Bulgária do Volga, um pequeno Estado túrquico islâmico que surgiu em aproximadamente 950 d.e.c. onde hoje está o atual Tartaristão. Para além da Bulgária do Volga estavam os Urais e a Sibéria, vastas florestas e planícies habitadas por pequenas tribos que viviam da caça e coleta de alimento. O núcleo de Rus de Kiev ficava ao longo da rota que ia da Novgorod Setentrional para o sul em direção a Kiev, à margem dos principais rios. Ali, na região de solo mais fértil, ficava a capital, Kiev. Ainda mais ao sul de Kiev começava a estepe.

As terras de Rus de Kiev ficavam na zona de florestas da grande planície da Europa Oriental. Não há montanhas nem grandes cadeias de montes que quebrem essa planície entre a Polónia e os Urais. A zona de floresta é decídua ao sul em torno de Kiev (carvalho, faia, castanheira e álamo), ao passo que, mais ao norte, as florestas predominantes eram e são compostas de coníferas setentrionais (pinheiro, abeto e bétula). O melhor solo, escuro e úmido, estava ao sul, onde os campos se abriam por entre as árvores mais perto da estepe. Na parte setentrional da zona de floresta, o solo era arenoso e os pântanos frequentes, por isso a agricultura era mais rara e concentrada em torno dos lagos e ao longo dos grandes rios. Os grandes rios eram as artérias da vida. O Dnieper, o Dvina Ocidental, o Volga, o Oka e os rios menores em torno de Novgorod (o Volkhov e outros) proporcionavam rotas para o sul e o leste pelo lago Ladoga até o mar Báltico. À margem dos rios, príncipes e guerreiros, mercadores e agricultores podiam deslocar-se livremente, pelo menos nos meses de verão, quando os rios não estavam congelados.

A oeste e leste de Rus de Kiev, as fronteiras eram as do controle político e da etnicidade. Ao sul a fronteira étnica e política era, na origem, uma fronteira ecológica. Ao sul das terras kievanas em direção ao mar Negro e ao mar Cáspio ficava a grande estepe, seca mas não árida, de pradarias planas com poucas árvores e a “terra preta”. O mato alto ocultava uma quantidade enorme de animais, incluindo antílopes, cavalos selvagens e até panteras, enquanto os rios abrigavam uma miríade de patos e gansos selvagens, bem como esturjão e outros peixes. Séculos mais tarde, o escritor russo Gógol escreveu sobre a estepe: “Quanto mais se adentrava a estepe, mais bela ela se tornava [...]. O arado nunca havia tocado aquelas ondas infinitas de crescimento selvagem. Somente os cavalos que se escondiam no mato como numa floresta a haviam pisado. Nada na natureza poderia ser melhor. Toda a superfície da Terra era como um oceano verde e dourado, salpicado de milhões de flores variadas” (Tarás Bulba). A estepe, na verdade, era a extensão ocidental da grande estepe eurasiana que se estendia até a Manchúria, que hoje cobre a Mongólia, a China Setentrional, Xinjiang e o Cazaquistão. Desde tempos imemoriais ela é a terra dos nómades e seus grandes impérios - primeiro os citas iranianos e os sarmatas da Antiguidade clássica, que mais tarde foram substituídos pelos temíveis hunos e depois por ondas sucessivas de povos túrquicos. Os nômades não vagavam sem rumo pela paisagem, mas seguiam uma migração anual regular numa área maior ou menor. Eles mantinham-se à proximidade dos vales dos grandes rios - o Danúbio, o Dnieper, o Don e o Volga -, onde encontravam pastagens de inverno e de verão para os seus animais. Os nômades não tentavam estabelecer-se nas florestas, mas usavam-nas como fonte de butim e escravos e, quando conseguiam, também cobravam tributos dos povos sedentários. Durante séculos foi essa a relação entre nômades e agricultores em toda a Ásia Setentrional e mais além. A estepe e seus nômades viriam a constituir um elemento crucial da história de Rus de Kiev, e mais tarde da Rússia, até o século XVIII.

A arqueologia revela muita coisa sobre o assentamento e a vida dos primeiros eslavos orientais. Eles eram certamente o grupo predominante ao longo do eixo central de Rus de Kiev até Novgorod já em 800 d.e.c., no mínimo, e ainda estavam se deslocando para o norte e o leste, colonizando novas terras. Eles haviam construído muitas aldeias e fortificações de terra com paliçadas de madeira e enterravam seus mortos com as ferramentas e armas necessárias para a vida no outro mundo. Outras fontes nos dão alguma ideia dos seus deuses: Perun, deus do trovão e do céu, era aparentemente o deus maior, mas havia também Veles, deus do gado; Stribog, deus do vento; e os mais elusivos deuses da fertilidade, Rod e Rozhanitsa. Em torno de Kiev havia espaços redondos formados de pedras que parecem ter sido locais de culto, mas a cultura ancestral eslava nunca teve textos escritos (ou nenhum que tenha sobrevivido) que nos pudessem fazer vislumbrar as suas crenças efetivas.

Reconstruir a história política dos primeiros eslavos é igualmente complicado. Diz a lenda que o viking Rurik veio de além-mar com dois irmãos para reinar em Novgorod em 862 d.e.c. É uma lenda clássica de fundação encontrada em muitas culturas e, por esse motivo, foi crucial para a autoconsciência da dinastia reinante que sucedeu. O texto que narra a lenda, a Crônica Primeira kievana de 1116, é vago quanto ao estabelecimento dos descendentes de Rurik em Kiev. O viking Oleg teria supostamente descido os rios e tomado a cidade em 882, mas sua relação com Rurik não foi especificada. Terá algum dos dois realmente existido? O príncipe Igor, supostamente filho de Rurik, foi uma pessoa real que efetivamente reinou em Kiev (913-945) até que uma tribo rebelde o matou. O ancestral do clã continuou a ser Rurik, que deu seu nome à dinastia reinante, os Rurikovich.

A dinastia Rurikovich era originalmente escandinava, como sugerem a lenda e os nomes antigos: Oleg do nórdico Helge e Igor de Ingvar. Nossa única fonte escrita, a Crônica Primeira, chama-os de varegues, um dos nomes usados em Bizâncio para designar os escandinavos. Em outras passagens ela diz que eles se chamavam rus, não varegues. Mais adiante, o texto localiza Rus na região de Kiev, porém, no mais das vezes, chama o conjunto do Estado e do povo de Rus. O autor servia a seus senhores, identificando príncipes e povo, e deixando o historiador numa maçaroca praticamente impossível de desemaranhar. De qualquer forma, os primeiros Rurikovich eram sem dúvida escandinavos e seu aparecimento em Rus foi parte da expansão dos povos escandinavos na época dos vikings. Infelizmente, os indícios arqueológicos não correspondem muito bem às lendas da Crônica Primeira. Os vestígios vikings desses primeiros séculos estão concentrados em volta da margem meridional do lago Ladoga e na cidade de Ladoga Velha. Os relatos da crônica tentaram situá-los em Novgorod, mas Novgorod só veio a existir por volta de 950 d.e.c., depois que a dinastia de Rurik já estava estabelecida em Kiev. E na própria Escandinávia não havia sagas de triunfos e guerras vikings na Rússia equivalentes às que relatam a conquista da Islândia e das ilhas Britânicas. Nas terras que outrora faziam parte de Rus de Kiev, não há runas que imortalizam os grandes guerreiros e suas mortes como as que cobrem a Escandinávia e as ilhas ocidentais que os vikings percorriam. A única coisa que podemos dizer com segurança é que um grupo de guerreiros cuja base era provavelmente Ladoga, onde havia uma comunidade escando-eslavo-finlandesa, chegou em Kiev por volta de 900 d.e.c. e começou a reinar na região, estabelecendo rapidamente sua autoridade sobre toda a vasta área de Rus de Kiev.

O mundo de 950 d.e.c. era muito diferente de como poderíamos imaginá-lo hoje. A Europa Ocidental era uma coleção empobrecida de pequenos reinos frágeis e dinastias locais. O grande império carolíngio havia sumido há um século e a sociedade feudal clássica da Europa Medieval mal estava surgindo. Na França, os grandes senhores regionais e barões só prestavam uma obediência das mais teóricas ao seu rei. A maior potência setentrional naquele momento era a Dinamarca, já que os reis dinamarqueses controlavam grande parte da Inglaterra e os vikings tinham pequenos reinos na Irlanda e na Escócia. O imperador ainda reinava na Alemanha, e na Itália o papado ainda estava sob o seu controle, enquanto os senhores regionais da Alemanha e da Itália tornavam-se cada vez mais independentes. A maior parte da península Ibérica estava sob domínio árabe e uns poucos principados cristãos diminutos resistiam no Norte.

As grandes potências e centros de civilização eram o Califado árabe e o Império Bizantino. Poucos séculos antes, os árabes haviam levado o Islã aos recônditos da Eurásia Ocidental, à Ásia Central e à Espanha, e o Califado abássida em Bagdá era agora o centro desse mundo. Foram os grandes séculos da cultura árabe medieval - a época das traduções de Aristóteles e outras obras da sabedoria grega e do comentário e desenvolvimento das ideias e ciência gregas pelos islâmicos. O Califado era imensamente rico e os numerosos tesouros de moedas encontrados no território rus são prova do seu comércio com os vizinhos setentrionais. Ainda mais importante para Rus de Kiev era Bizâncio. Os gregos haviam se recuperado do imenso impacto das conquistas árabes dos séculos VII e VIII e, por volta de 900 d.e.c, a Bizâncio renovada era senhora da Anatólia e dos Bálcãs Meridionais. Sua civilização era complexa, uma sociedade cristã com uma rica cultura monástica e ao mesmo tempo a herdeira da Antiguidade clássica. Enquanto os monges passavam os dias em liturgia e contemplação, seus parentes e patronos liam Homero e Tucídides, Platão e Demóstenes. Laicos escreviam a história do império, não em crônicas monásticas em língua simplificada como as da Europa Ocidental, mas em grego ático castiço, seguindo os modelos dos antigos. O Império Bizantino também era um Estado burocrático ao estilo romano tardio, baseado no Direito romano escrito e na documentação em papel. Os meninos eram preparados para aprender todo esse material desde tenra idade, seguindo a sequência das matérias e textos estabelecida já na época romana. Afinal, os bizantinos não chamavam a si mesmos de gregos, mas de romanos, Rhomaioi, e para eles o seu país ainda era Roma.

Os bizantinos não eram vizinhos imediatos de Rus de Kiev e a comunicação era difícil. O contato mais íntimo ocorria com os nômades túrquicos da grande estepe. A partir de aproximadamente 750 d.e.c., a estepe era domínio dos cazares, um povo nômade cujo centro estava no baixo Volga e que cobrava tributo das tribos meridionais de Rus. Os cazares eram um povo singular, pois seus governantes, os kagans, tinham se convertido do ancestralismo túrquico ao judaísmo e tinham cópias da bíblia hebraica. Impérios nômades tinham curta duração e, no meio do século X, os pechenegues túrquicos tomaram o lugar dos cazares, mas acabaram substituídos cerca de um século depois por outro povo túrquico, os kiptchaks - ou polovtsy, como os rus os chamavam. Na estepe os kiptchaks viviam numa série de grandes grupos, cada qual em um dos rios principais, dos quais os mais importantes para Rus eram o Dnieper, o Donets Setentrional e o Don. Sua migração anual entre pastagens de inverno e verão envolvia manadas numerosas de cavalos, bois, carneiros e até camelos, que os kiptchaks seguiam em tendas de feltro armadas em carroças. Sua religião era o antigo ancestralismo túrquico centrado no céu e nos ancestrais. Mais para leste, os kiptchaks espalharam-se até o baixo Volga e o Cáucaso e comerciavam com as cidades bizantinas da Crimeia. Durante longos períodos, os rus e os kiptchaks atacaram mutuamente suas terras quase todo ano. Cada grupo tomava animais, escravos e reféns do outro. Mas as relações não eram somente hostis, pois os príncipes rus tomavam esposas dentre as filhas dos chefes 3, que, por sua vez, participavam ativamente das disputas internas da dinastia Rurikovich. Alguns dos kiptchaks acabaram por adotar o cristianismo, aparentemente dos rus ou dos gregos.

GUERREIROS E CRISTÃOS

No século X, Rus de Kiev nem chegava a ser um Estado. Era mais uma assembleia de tribos - poliane/rus em torno de Kiev, eslovena em Novgorod, krivichi e viatichi entre elas, e muitas outras - governadas a partir de Kiev por um príncipe da dinastia de Rurik e seu bando guerreiro ou druzhina. As tribos pagavam tributo aos príncipes de Kiev, que as visitavam de tempos em tempos com essa finalidade. Fora isso, a vasta maioria do povo era de agricultores, espalhados pelas clareiras das florestas, que não serviam a nenhum senhor além dos príncipes de Kiev. Ainda era um mundo ancestral, como sugere a lenda da morte do príncipe Oleg. A história conta que um mago predissera que o cavalo do príncipe causaria a sua morte. Oleg abandonou o cavalo numa pastagem e esqueceu a profecia, mas anos depois ele ouviu dizer que o cavalo havia morrido e lembrou-se dela. Oleg foi ver o esqueleto do cavalo estirado num campo. Quando ele pôs o pé sobre o crânio para lamentar-se, uma cobra venenosa saiu rastejando e mordeu-o. Assim, a profecia foi cumprida.

Os príncipes de Kiev passavam seu tempo em guerras que eram essencialmente expedições de pilhagem contra os cazares, seus sucessores os pechenegues e o maior de todos os prêmios, os bizantinos. Em barcos de toras eles conseguiam margear o litoral até Constantinopla, e atacaram-na diversas vezes antes de firmar tratados com o imperador para regularizar sua condição como mercadores. A princesa Olga, viúva do príncipe Igor, tornou-se cristã por volta dessa época, talvez depois de uma viagem a Constantinopla. Ela governou o reino até aproximadamente 962 d.e.c., mas seu filho não seguiu suas crenças. Sviatoslav, filho de Igor, foi o último chefe guerreiro puro de Rus; ele passava seu tempo combatendo os gregos e outros rivais no Danúbio e na estepe. Nas suas campanhas ele dormia no chão usando sua sela como travesseiro e cortava tiras de carne crua de cavalo que assava para comer. Ele encontrou a morte na estepe ao voltar para casa após uma incursão em Bizâncio, e os pechenegues fizeram um cálice com o seu crânio.

Seu filho Vladimir (972-1015 d.e.c.) começou por seguir os passos do pai. Ele também era um grande guerreiro e manteve controle sobre o território - de Kiev pondo seus muitos filhos para reinar em terras distantes. Ele tentou organizar suas crenças ancestrais e erigiu em Kiev um templo a Perun, deus do trovão, e outras divindades. Logo, porém, ele se voltou para a religião da sua avó Olga, o cristianismo de Constantinopla. A crônica registra vários relatos de sua conversão. Provavelmente nenhum deles é verdadeiro, mas eles continuam até hoje a fazer parte das concepções russas do passado. Um deles é que a decisão saiu de um ataque contra a cidade bizantina de Quersoneso na Criméia. O ataque terminou com um compromisso segundo o qual os gregos conservariam sua cidade, mas Vladimir desposaria uma princesa bizantina e se tornaria cristão. Outro relato é que cada vizinho sugeriu que ele adotasse a sua religião. Primeiro veio um muçulmano de Bulgária do Volga que soou muito convincente, até que Vladimir soube da proibição de bebidas alcoólicas. “A alegria de Rus é a bebida”, ele disse ao búlgaro, e mandou-o embora. Em seguida Vladimir voltou-se para Roma e os rituais e jejuns pareceram atraentes, mas a objeção foi que os antepassados dos rus haviam rejeitado o cristianismo latino. Então veio um judeu cazar, mas o judaísmo fracassou por causa do exílio dos judeus, claramente um sinal da cólera divina. Então veio um “filósofo” grego e explicou o cristianismo, fazendo um breve relato do Velho e do Novo Testamento, ressaltando a queda e redenção do homem. Ele foi muito persuasivo, mas o príncipe queria uma prova final e enviou uma delegação para Bulgária, Roma e Constantinopla. Os cultos dos muçulmanos e latinos não conquistaram sua aprovação, pois careciam de beleza. Então os rus foram a Constantinopla e assistiram à liturgia em Santa Sofia, a grande catedral construída por Justiniano, e relataram que haviam ficado tão impressionados que não sabiam se estavam na terra ou no céu. A escolha recaiu sobre o cristianismo como praticado em Bizâncio e determinou o lugar de Rus de Kiev, e mais tarde da Rússia, na cultura europeia por séculos.

Vladimir ordenou que o povo de Kiev fosse batizado no rio Dnieper, mas a nova religião difundiu-se lentamente fora dos grandes centros. Vladimir repudiou suas concubinas e desposou a princesa bizantina, mas em muitos dos seus valores ele continuou a fazer parte do mundo ancestral de príncipe guerreiro. Certa vez, muitos anos depois da sua alienação (996 d.e.c.), seus guerreiros começaram a queixar-se a ele que, nos banquetes, eles tinham de comer com colheres de madeira, e não de prata. O príncipe respondeu: “não me cabe conseguir guerreiros com prata e ouro, hei de conseguir prata e ouro com meus guerreiros, como meu pai e o pai dele fizeram” - seria dificilmente o sentimento de um governante cristão. Todavia, nas cidades maiores e em torno delas, o cristianismo ganhou espaço aos poucos. O clero grego em Constantinopla forneceu os chefes da nova Igreja, os metropolitas de Kiev, mas os outros bispos eram majoritariamente nativos. A fundação do mosteiro das Cavernas de Kiev na década de 1050, dedicado à Dormição da Virgem, deu a Rus seu primeiro mosteiro, a instituição crucial do cristianismo bizantino. O mosteiro produziu não apenas seus próprios santos, os fundadores Antônio e Teodósio, mas também os bispos para as eparquias fora de Kiev. O mosteiro das Cavernas e os outros que logo surgiram em torno de Kiev e Novgorod também proporcionaram as bibliotecas e competências de escrita que produziram a Crônica Primeira e outros registros, mas evidentemente o seu papel principal era espiritual. Foram os monges que trouxeram o carisma para difundir a nova religião.

A nova religião precisava ser adaptada a uma sociedade muito diferente do mundo urbano sofisticado de Bizâncio. A introdução do cristianismo não trouxe consigo outros aspectos da civilização bizantina, pois a tradição das Igrejas orientais era de liturgia vernácula. Em Rus de Kiev a missa não era em grego, mas num dialeto búlgaro do século IX que os estudiosos chamam de eslavo antigo ou eclesiástico. Nessa época, as línguas eslavas eram todas muito semelhantes entre si, portanto esse dialeto era facilmente compreensível em Kiev. O uso do eslavo eclesiástico implicava que a liturgia, as escrituras e outros livros sagrados tinham de ser traduzidos, uma tarefa árdua mas que suprimia a necessidade de aprender grego para todos, exceto alguns poucos monges eruditos. Grande parte da literatura cristã e a totalidade da literatura secular de Bizâncio permaneceram desconhecidas em Rus de Kiev e nas sociedades posteriores. Os russos só descobririam o grego antigo no século XVIII através do Ocidente.

As relações entre Roma e Constantinopla nesses séculos remotos eram complicadas. O famoso anátema mútuo do papa e do patriarca de Constantinopla de 1054 não foi a ruptura decisiva que pareceu ser para os historiadores posteriores, e o povo de Rus mal soube dele. É verdade que um dos metropolitas gregos de Kiev escreveu um curto panfleto denunciando os latinos, mas os escritores nativos não se juntaram a ele e a Crônica Primeira nada diz sobre os fatos. Foi somente com a Quarta Cruzada, a destruição e conquista do Império Bizantino pelos Exércitos cruzados da Europa Ocidental em 1204, que o povo de Rus tomou consciência da divisão e de quem merecia sua lealdade. Os cronistas de Rus cobriram esse acontecimento com minúcias extensas e sangrentas sobre o massacre do povo e a dessacralização das igrejas. O povo rus não era apenas cristão, eles eram cristãos ortodoxos.

O cristianismo ortodoxo viria a determinar o caráter da cultura russa até o século XVIII e, sob certos aspectos, ainda mais além. Para o observador ocidental, ele sempre representou um problema, aparentemente familiar, mas na verdade não. A maioria dos ocidentais sabe mais sobre o budismo que sobre a ortodoxia, pois esta última não faz parte da experiência cotidiana nem é encontrada no curso de uma educação normal. As analogias não ajudam muito. A ortodoxia não é o catolicismo com padres casados.

As diferenças entre a ortodoxia e a Igreja católica ocidental que surgiram durante a Idade Média eram de ordem diferente das que dividiram mais tarde a Igreja ocidental à época da Reforma. Questões teológicas não eram centrais e foram, em certa medida, exageradas para oferecer explicações mais convincentes para as hostilidades. A diferença a respeito de como a doutrina da Trindade deve ser expressa no Credo Niceno, isto é, a adição católica das palavras filio que (“e do Filho”) à menção do “Espírito Santo, que procede do Pai”, não representa nenhuma diferença importante para a compreensão efetiva da Trindade. A questão principal em 1054 era a governança da Igreja. O século XI foi uma época de emancipação gradual do papado com relação ao poder dos sacros imperadores romanos, e o caminho escolhido foi a centralização do poder eclesiástico na pessoa do papa. As tradições dos patriarcas orientais eram de uma Igreja conciliar. Somente os patriarcas reunidos e o restante do alto clero podiam determinar a doutrina ou assuntos do governo da Igreja. O patriarca de Constantinopla não era um papa. O papado também conseguiu afirmar sua independência dos imperadores e de outros governantes nos assuntos do governo da Igreja e com certeza na doutrina, ao passo que a Igreja oriental operava com as noções mais nebulosas de “sinfonia” entre o imperador e o patriarca. Assuntos menores, como o celibato do clero paroquial no Ocidente, decorriam dessas decisões básicas. O clero celibatário estava livre dos enredos dos poderes seculares; um padre casado era parte da sociedade local.

Surgiram muitas diferenças entre a Igreja oriental e a ocidental em questões que são difíceis de especificar e incluíam diferenças de cultura e atitude, mais que de dogma e crença básica. A noção do edifício da igreja e da liturgia como pontos de encontro dos mundos divino e humano, de espírito e matéria, era e é central para a vida e a devoção ortodoxas. A pregação e o exame minucioso do comportamento em sermões e no confessório não eram centrais, embora fossem praticados em certa medida. O monasticismo ortodoxo era muito menos organizado, pois os mosteiros não constituíam ordens com um chefe reconhecido e as regras eram muito menos detalhadas e específicas. Por outro lado, o monasticismo ortodoxo tinha um prestígio e carisma no Leste do qual até as mais reverenciadas ordens católicas não se aproximavam. Durante a maior parte da história de Rus, até o século XVI, conhecemos muito mais sobre os mosteiros que sobre os bispos, muitos dos quais são apenas nomes para nós. Em contrapartida, os anais da Igreja medieval ocidental estão repletos de bispos santos e poderosos. Enfim, a Igreja oriental tinha uma atitude bastante diferente com relação ao aprendizado. Para a Igreja católica da Idade Média, o grande empreendimento intelectual era a interpretação do corpus dos escritos de Aristóteles à luz da revelação e dos ensinamentos da Igreja. A Igreja ortodoxa, salvo uns poucos imitadores bizantinos tardios do Ocidente, não se interessava pela filosofia ou pela ciência aristotélica. Tratava-se de conhecimentos externos, que não eram ruins em si mas não representavam a verdade final. A verdade estava no cristianismo, mais bem estudado por monges isolados do mundo, não somente das suas tentações mas também dos seus escritos seculares. Essa atitude combinava bem com a sociedade bizantina, com sua cultura secular florescente, mas menos com Rus. Em Rus, e mais tarde na Rússia, não havia cultura secular do tipo bizantino, portanto foi somente a cultura monástica cristã que floresceu.

DRUZHINAS E PRÍNCIPES

O filho de Vladimir, Iaroslav, “o Sábio”, governou Rus de Kiev de 1016 até sua morte em 1054, após um começo conturbado e violento no qual dois dos seus irmãos, os príncipes Boris e Gleb, pereceram nas mãos do seu irmão mais velho, rival de Iaroslav. Eles tornaram-se os primeiros santos russos. O Estado de Iaroslav já não era o bando primitivo de guerreiros do século anterior que reinava sobre tribos distantes. Kiev havia se tornado uma cidade substancial com um palácio principesco e Iaroslav reinava no país com sua comitiva, a druzhina, e vários “homens distintos”, seus boiardos. Todos eles viviam em Kiev, embora pareça que eles tinham terras em torno da cidade e alhures. A druzhina, o velho bando guerreiro, parece ter se tornado mais organizada e assentada e comportava-se mais como um exército e grupo de conselheiros que como simples guerreiros. Eles não estavam sós no cenário político, pois o povo de Kiev às vezes também desempenhava um papel, reunindo-se na praça central da cidade para formar a veche, ou assembleia popular.

Conhecemos algumas coisas sobre a sociedade e o sistema jurídico de Rus de Kiev porque, pouco após a morte de Iaroslav, seus filhos organizaram uma lista de leis e regulamentos chamada “Justiça de Rus”, um documento breve mas esclarecedor. A maioria das disposições parece refletir tradições existentes, mas nos primeiros artigos os filhos de Iaroslav começaram com uma inovação: eles baniram a vingança de sangue em casos de homicídio. No lugar dela, eles instituíram um elaborado sistema de pagamentos. O homicida tinha de pagar uma certa quantia se matasse um boiardo ou homem de distinção, menos para um membro da druzhina, menos que isso para uma pessoa comum ou um camponês, e menos ainda para um escravo. Geralmente, pelo homicídio de uma mulher o criminoso tinha de pagar metade da multa por matar um homem da mesma condição. As leis davam muito espaço à enumeração dos pagamentos por insultos de todo tipo, desde difamar a virtude de uma mulher até danificar a barba de um homem. Os juízes desses e de outros casos eram os administradores das propriedades principescas, que assumiam assim um papel muito maior que o de simples administradores econômicos. A “Justiça de Rus” deve ter sido escrita para eles, pois grande parte dela era ocupada por regras complexas para a escravidão por dívidas, diversas formas de servidão temporária ou limitada e relações com a comunidade aldeã. Era um código jurídico totalmente apropriado para a sociedade rus e que, não é preciso dizer, não tinha relação alguma com o Direito bizantino. O Estado kievano tampouco estabeleceu uma hierarquia de administradores baseada em documentos escritos ao estilo de Bizâncio. Em Rus as leis básicas podiam ser escritas, mas a administração estava nas mãos de um grupo reduzido de servidores da casa principesca que se valia de comunicações verbais, tradição e somente muito poucos textos escritos similares à “Justiça de Rus”.

O reino de Iaroslav representou um ponto alto de estabilidade em Rus. Príncipes noruegueses refugiaram-se ali das guerras civis na sua pátria e uma das suas filhas casou-se com o rei da França. Na década de 1030, e

O primeiro Período Intermediário é essa época confusa que separa o Antigo Império do Médio. Estende-se aproximadamente de 2200 a 2040 a.e.c, e compreende as dinastias 7ª-10ª, assim como uma parte da 11ª. Para tomar o seu estudo um pouco mais claro, podemos dividi-lo em três fases: a primeira, época de rápida decomposição do regime do Antigo Império, é marcada por perturbações sociais e invasões estrangeiras. Cobre as 7ª e 8ª dinastias, e dura apenas cerca de quarenta anos. A capital mantêm-se em Mênfis.

No decurso da segunda fase (9ª 10ª dinastias), os príncipes de Heracleopolis conseguem apoderar-se do poder. Segue-se um curto período de tranquilidade, mas as lutas internas recomeçam muito rapidamente. Uma parte do Egito é ocupada por estrangeiros; os nomos que permaneceram independentes batem-se entre si: uns reconhecem a autoridade de Tebas, outros a de Heracleópolis.

Na terceira e ultima fase assiste-se ao estabelecimento de uma nova dinastia em Tebas, a 11ª, que depois de ter reinado unicamente sobre a metade sul do Egito consegue eliminar a 10ª dinastia de Heracleopolis e governar sobre o conjunto do pais mantendo Tebas como capital.

Primeira fase: a decomposição sob as 7ª e 8ª dinastias menfitas. - A historia das 7ª e 9ª dinastias é das mais obscuras. Trata-se de um período de anarquia dinástica.

A 7ª dinastia inclui ainda, ao que parece, reis aparentados com a dinastia anterior, como Neferkare II, que talvez fosse filho da quarta e última mulher de Pepi II. A historia da dinastia é tão confusa que Maneton lhe atribui 70 reis que teriam reinado... setenta dias! Julgou-se durante muito tempo que era inteiramente imaginaria; atualmente tem-se a tendência para atribuir-lhe nove reis que teriam conservado o poder apenas durante oito anos.

Os acontecimentos desta época só são conhecidos através de um único texto mas de uma importância capital. Esse texto (as Admonições), só nos chegou através de uma copia tardia, e com falhas, da 19ª dinastia. As informações que fornece, sem ordem logica aparente, dizem respeito quer aos acontecimentos externos quer a situação interna do Egito.

Do ponto de vista externo, as informações são vagas: dizem-nos, no entanto, que nômades se infiltraram no Egito e ocuparam o Delta. A politica de intervenção egípcia na Ásia e na África foi abandonada e o poder central já não está em condições de enviar expedições ao estrangeiro, as quais, no entanto, seriam indispensáveis para a prosperidade geral do pais. Perturbações sociais parecem ter estado na origem deste enfraquecimento do poder central. O texto descreve-as com abundancia de pormenores:

"A Sala do Julgamento, os seus arquivos são açambarcados. As repartições públicas são violadas e as listas de recenseamento são arrancadas [...]. os funcionários são assassinados e os seus papeis furtados."

Estas violências antigovernamentais são acompanhadas por uma completa subversão social:

"O porteiro diz. - vamos embora e pilhemos [...] os pobres tornaram-se proprietários das coisas boas[...]. Portas, colunatas e paredes estão em chamas [...]. O ouro e o lápis-lazuli, a prata e a turquesa, a cornalina e o bronze, ornamentam o pescoço das criadas, ao passo que as donas de casa (dizem): Ah!, se ao menos tivéssemos alguma coisa para comer!"

O texto é, no entanto, contraditório quanto às causas da revolução ou as suas consequências politicas. Algumas vezes afirma:

"O rei foi raptado pela população [...]. Um punhado de homens sem lei conseguiu despojar o pais da realeza [...]. A residência real foi desbaratada em um instante."

Outras, pelo contrario, exprime-se como se o soberano ainda reinasse e interpela-o:

"A justiça está contigo, mas o que tu espalhas através do pais, com o bramido da revolta, e a confusão [...]. Ordena, pois, que te prestem contas."

Procurou explicar-se esta contradição supondo que o rei legitimo fora derrubado e, depois, substituído por um rei reformador, idealista, mas fraco, que teria procurado em vão restaurar a ordem. O rei destronado teria sido Merenré II e o seu sucessor demasiado débil um faraó da 8ª dinastia. A 7ª dinastia seria, pois, inexistente ou corresponderia apenas ao muito curto período de completa anarquia que se teria seguido a queda do rei. Esta interpretação sedutora não se apoia, infelizmente, em nenhuma outra fonte, e tem contra ela o fato de a 7ª dinastia ter, sem duvida, existido realmente.

O texto que nos informa sobre estes acontecimentos é, ao que parece, de origem menfita e pensa-se, atualmente, que as perturbações descritas se limitaram a capital e seus arredores, sem atingirem o resto do Egito. Para clarificar a situação há que esperar a descoberta quer de novas fontes, quer de uma melhor cópia do texto que acabamos de utilizar.

A 8ª dinastia, que sucede a 7ª, mantem-se ainda em Mênfis. A pirâmide de um dos seus reis foi encontrada perto da de Pepi II. Gravados nas paredes do templo de Coptos, decretos promulgados pelos seus últimos reis mostram claramente o enfraquecimento da monarquia menfita, que tem de sujeitar-se então a procurar a aliança dos governadores do Alto Egito para poder manter-se no poder: o Antigo Império já está bem longe!

Sob os últimos reis da 8ª dinastia, o Delta está ocupado por estrangeiros; o nomo tinita com Abydos, tal como o nomo de Elefantina, porta da Nubia, são independentes; a autoridade real, com a ajuda dos príncipes de Coptos, já quase só controla a região menfita e seus arredores.

Segunda fase: As 9ª e 10ª dinastias heracleopolitanas e as lutas pela hegemonia. É então que, por volta de 2160, o príncipe de Heracleópolis se revolta contra o ultimo rei de Menfis e atribui a si próprio abertamente o titulo real do Alto e do Baixo Egito. Esse príncipe é Meribré-Kheti conhecido pelos antigos como Aktoes e pelos autores modernos como Kheti I. Com ele começa a 9ª dinastia dita heracleopolitana (2160-2130 a.e.c.).

Menesut - a Heracleópolis dos Gregos, hoje Ahnas-el-Medineh -, capital do novo faraó, era já um centro importante no Pré-dinástico. Era também, desde a Época Tinita, um grande centro religioso onde se adorava um deus-carneiro, Horquefi. Por fim, a sua situação geográfica tal como a politica contribuía para assegurar o poder do seu chefe. Está no centro de uma das mais ricas províncias agrícolas do Médio Egito, mantendo-se assim protegida quer dos asiáticos do Delta quer dos príncipes belicosos de Tebas e de Elefantina.

A 9ª dinastia deixou poucos monumentos e as fontes principais da sua história continuam a ser Maneton e o Papiro de Turim. Dos treze reis que a teriam composto, só cinco nomes chegaram ate nós; é bem provável que tenham sido só estes últimos a reinar verdadeiramente.

A própria forma de nomes como Neferkaré e Nebkauré indica que a dinastia pretende ligar-se a tradição monárquica menfita. De resto, se Heracleópolis é a residência do faraó, o centro administrativo parece ter permanecido em Menfis.

Embora saibamos poucas coisas dele, Kheti I, o fundador da dinastia, ainda é o menos mal conhecido. Todo o Egito livre, de Assuã até ao norte de Mênfis, parece reconhecer a sua autoridade. As fontes não permitem saber o que se passava no Delta.

Muito rapidamente querelas entre nomos, fomes e guerras vêm perturbar a unidade restabelecida por Kheti I e a dinastia desaparece na obscuridade após somente trinta anos de reinado (2160-2130 a.e.c.).

Com a chegada da 10ª dinastia, que se mantém no poder durante perto de um século, de cerca de 2130 a 2040, conhecemos pelo menos os nomes dos protagonistas do drama. Heracleopolitana tal como a 9ª a 10ª dinastia continua primeiro a reinar sobre o conjunto do Egito não ocupado pelos estrangeiros, mas logo desde o inicio da sua vigência as nuvens acumulam-se no Sul, onde príncipes de Tebas com o nome de Antef consolidaram o seu poder. Por volta de 2133 recusaram a obediência ao poder heracleopolitano e assumiram o titulo de reis do Alto e do Baixo Egito; a dinastia que eles assim fundam, a 111ª vai reinar paralelamente, no Sul, a de Heracleópolis, no Norte.

A tomada do poder no Sul por Sehertay-Antef I consagra o aparecimento no Egito de uma força inteiramente nova, a de Tebas. Sob o Antigo Império, Tebas é constituída por duas aldeias na margem direita do Nilo, uma que será mais tarde Luxor, e a outra Karnak. A capital da província é então Erment, em egípcio Iun-resyt, onde se levanta o tempo de Montu, deus do nomo. Foi na sequencia de lutas internas que Tebas se elevou ao primeiro plano, no Sul.

A partir da 8ª dinastia, senão mesmo da 7ª, os príncipes, governadores de províncias, haviam assumido a sua independência e já só nominalmente reconheciam o poder de Menfis. Tinham o seu exército, o seu tesouro. Entre os mais poderosos desses nomarcas há que mencionar os de Coptos, durante muito tempo aliados aos reis menfitas, os de Assyut, que apoiaram os reis heracleopolitanos, os de Khunu (a Hermopolis grega, act. Eshmunein), sepultados em Sheikh-Said e El-Bersheh, e por fim os do nomo de Oryx cujos túmulos se encontram em Beni-Hasan. Estes nomos do Médio Egito participarão com frequência, ora de um lado, ora de outro, nas lutas que põem em confronto Heracleopolitanos e Tebanos.

A mesma situação se verifica entre os nomos do Sul. Tebas só se tornou capital do quarto nomo durante a 9ª dinastia e Erment, a antiga capital, permaneceu-lhe hostil. O nomo de Heracompolis (Edfu) devia a sua importância religiosa o fato de desempenhar um papel considerável no Sul. O mesmo acontecia com o nomo Tinis, com Abydos, na fronteira entre o Médio e o Alto Egito, onde o culto de Osíris ganha cada vez mais importância. Estes dois nomos, entre outros, viam com preocupação os príncipes tebanos estenderem a sua autoridade. Tebas foi, pois, obrigada a lutar contra um certo numero de nomos do Sul que se Tinham aliado entre si sob a autoridade de Hieracompolis.

Precisamente ainda antes do reinado de Sehertauy-Antef I, Hieracompolis, com a ajuda de Elefantina, vai em socorro de Erment cercada por Tebas e o território tebano e invadido pelos confederados, fieis de resto, sem dúvida por razões politicas, a Hieracleopolis. Tebas conseguiu, no entanto, vencer a coligação e tornar-se, sob Antef I, a senhora incontestada do Sul. Por volta de 2120, a situação apresenta-se, portanto, assim: os nomos do Sul, submetidos desde Elefantina ate Tinis, obedecem a Tebas. Os do Médio Egito reconhecem mais ou menos a suserania de Heracleopolis. A Norte de Menfis, a situação é confusa e pouco se sabe das relações entre Egípcios e nômades asiáticos que ocupam o Delta.

Os reinados dos primeiros reis da 10ª dinastia tal como os da 11ª são ocupados na luta pela hegemonia. Abydos constitui mais ou menos a fronteira entre as duas confederações. Kheti III consegue apoderar-se dela momentaneamente, mas é obrigado a abandona-la. Heracleópolis, após este malogro, parece aceitar a divisão do Egito em dois reinos independentes. Esta renuncia à luta é conhecida através de um texto contemporâneo: Os ensinamentos a Merikaré, espécie de testamento politico de Kheti III a seu filho. Ao lado de conselhos muito gerais, o texto contêm alusões claras aos acontecimentos da atualidade:

"Mantem boas relações com o Sul [...]. Não destruas os monumentos de outrem."

Estes conselhos no sentido de não indispor os turbulentos vizinhos do Sul são acompanhados de sugestões em relação ao Norte: Kheti restabeleceu ai a autoridade central até ao braço de Pelusa, expulsou os nômades e construiu cidades fortes onde instalou colonos a fim de impedir o regresso dos invasores. Ele implora a seu filho que siga a mesma politica e se mantenha, portanto, em paz com Tebas.

As fontes de que dispomos não nos permitem saber se Merikaré seguiu os conselhos do pai. Mesmo que tenha havido então um acordo entre o Sul e o Norte, este foi de curta duração. Por morte de Merikaré, os Tebanos retomam a ofensiva. O ultimo rei heracleopolitano, cujo nome ignoramos mesmo, é vencido. Não deve ter reinado senão por Alguns meses.

A vitória de Sehertauy-Montuhotep marca o fim do Primeiro Período Intermediário. Tal como os primeiros reis tinitas tinham conseguido unificar o país, assim a dinastia tebana restabeleceu uma autoridade única para o conjunto do Egito. A data de 2040 fixa, portanto, o inicio de uma nova época da história egípcia.

Terceira fase: A reunificação sob a 11ª dinastia tebana. - Graças aos textos biográficos, numerosos nesta época, pode fazer-se uma ideia do modo como se operou a reunificação do Egito. As lutas internas entre províncias transformaram-se, pouco a pouco, em lutas entre confederações de nomos. Alguns nomos do Sul, com medo de Tebas, não hesitaram em aliar-se a Heracleópolis. Outros, mais prudentes, não tomaram partido; foram recompensados por isso com o reconhecimento dos seus direitos, quando Tebas assumiu o poder. Os textos refletem essa instabilidade politica. Um dos príncipes de Hermópolis escreve:

"Armei as minhas tropas de recrutas e fui ao combate acompanhado da minha cidade [...]. Não havia mais ninguém comigo para além das minhas próprias tropas, ao passo que [...]. Núbios e Asiáticos, Alto e Baixo Egito, estavam unidos contra mim."

Com efeito, os adversários empregavam mercenários, designadamente os indígenas da Baixa Nubia. Os "modelos" de Assyut, muitas vezes reproduzidos, mostram-nos um desses corpos de archeiros núbios, que participaram nas lutas entre nomos. Pouco a pouco, as confederações estabilizaram-se e ficaram reduzidas a duas: a do Sul dirigida por Tebas, e a outra no Norte sob a autoridade de Heracleópolis, que lutaram entre si até a vitória final de Tebas.

Os textos do Primeiro Período Intermediário fazem continuamente alusão a fome e penúria que resultam da guerra civil. É, por exemplo, o nomarca de Hieracômpolis que descreve a terrível fome que devastou então o Alto Egito, uma fome tal que houve mesmo, diz ele, casos de canibalismo. Outros textos assinalam fomes semelhantes. O mau estado da economia, assim como a anarquia politica que durava desde 2130, conseguiu criar uma certa lassidão nos beligerantes, que ajudou os príncipes tebanos a apoderarem-se do poder.

Os reis heracleopolitanos tinham já dado inicio, por seu lado, a reunificação do Egito recuperando os nomos do Delta. É o que afirmam os Ensinamentos a Merikaré onde Kheti III declara:

"No Leste [No Delta] [...] tudo ia mal [...] e a autoridade que deveria estar num só estava nas mãos de dezenas. Agora essas mesmas regiões trazem os seus impostos, o tributo é pago e tu recebes os produtos do Delta. Na fronteira [... ] cidades foram implantadas e povoadas com habitantes provenientes das melhores zonas de todo o pais, a fim de poderem rechaçar os Asiáticos [... ] Fiz que o Delta os castigasse, capturei o seu povo, pilhei o seu gado. Já não tens de preocupar-te com o Asiático".

Assim, quando Sehertauy-Mentuhotep se apodera do reino heracleopolitano, graças dos esforços dos reis da 10ª dinastia, o seu poder estende-se de imediato até as margens do Mediterrâneo.

Para o Sul, a situação é pior conhecida. Pouco antes da queda de Heracleópolis, Tebas controlava a Baixa Núbia pois um dos seus chefes militares afirma tê-la submetido e os Tebanos serviam-se de tropas nubianas. Consequentemente, em 2040 a.e.c. o Egito estende-se da Baixa Núbia ao Mediterrâneo. Líbio, Núbios e Asiáticos são mantidos em respeito e o pais pode levantar-se de novo após o longo período de perturbações e dissensões em que esteve mergulhado.

Os inicios do Império Médio comportam ainda numerosas incógnitas. Tendo o unificador do Egito sob a 11ª dinastia usado sucessivamente vários nomes de Hórus, tinha-se podido acreditar na existência de três reis diferentes com o nome de Montuhotep. Admite-se atualmente que apos o reino de Antef III três faraós apenas governaram o Egito unificado:

- Montuhotep I-Nebhpet-Rá, que usa sucessivamente os nomes de Hórus de Seankhibtauy, Neteryhedjet e Sematauy, reina de 2060 a 2009;

- Montuhotep II-Seankhka-Rá, 2009-1998;

- Montuhotep III-Nebtauy-Rá, 1998-1992.

N. B. - Em algumas obras, nomeadamente na Cambridge Ancient History, o nome de Montuhotep I e dado ao primeiro dos reis tebanos, quando a 11ª a dinastia governa apenas o Sul. Consequentemente, nessas obras, Montuhotep I-Nebhepet-Rá toma-se Montuhotep II e assim sucessivamente para os seus sucessores.

1. A 11ª dinastia

Montuhotep I-Nebhepet-Ra. - Os nomes de Hórus sucessivamente usados por Montuhotep I delineiam as fases do seu reinado. Por morte de Antef III toma o nome de Seankhibtauy, "Aquele que faz viver o coração do Duplo Pais" (= o Egito). Sob este nome conduz as suas tropas a conquista da parte Norte do Egito. Usa-o ainda por volta de 2045, quando os Heracleopolitanos se libertam do jugo de Tebas e retomam Tinis. A guerra que então se reacende leva a queda definitiva de Heracleopolis. Montuhotep toma, então, o nome de Netery-hedjet, que faz alusão à sua nova autoridade sobre o Norte. Quando a pacificação está completamente terminada, toma finalmente o nome de Sematauy, "Aquele que une o Duplo Pais" (= o Egito).

A fim de pacificar o pais, Montuhotep parece ter empregado simultaneamente a força e a diplomacia. É assim que, embora vencidos, os nomarcas de Hermopolis e de Beni-Hasan mantem os seus títulos e que o de Assiut e simplesmente deposto.

Para assegurar a sua autoridade sobre o conjunto do Egito, Montuhotep I emprega apenas funcionários tebanos quer como vizires quer como chanceleres. O "Governador do Baixo Egito", tal como o inspetor do decimo terceiro nomo do Norte ou o nomarca de Heracleopolis são também tebanos.

Os benefícios resultantes desta nova administração foram rapidamente visíveis tanto no interior como no exterior. A partir do momento em que é restabelecida a tranquilidade, Montuhotep retoma as relações com os países vizinhos do Egito. Por volta de 2020, uma expedição penetra na Baixa Nubia; será seguida de várias outras. Estas incursões inauguram uma politica de expansão para o Sul que prosseguirá na 12ª dinastia. Tirando partido das perturbações do Primeiro Período Intermediário, a Baixa Nubia organizou-se em reino independente que incomoda o Egito no seu comercio com o Sul; de onde os esforços dos tebanos para a conquistarem. Sob Montuhotep I, a Nubia paga um tributo e já não se opõe à passagem dos Egípcios. Por fim, fornece mercenários ao exército egípcio.

Para Leste, o Egito retoma as suas atividades nos desertos limítrofes. A partir do ano 2 do seu reinado, Montuhotep I envia uma expedição ao Hammamat. No Sinai, o fato de Ressortis I ai dedicar uma estatua a Montuhotep deixa supor que foi este soberano que reabriu a rota das minas de turquesa e das jazidas de cobre. Isso implica também o controle das tribos nômades da península.

À Libia, Montuhotep envia também expedições. Um dos chefes líbios é morto durante uma das campanhas. Por fim, os oásis ocidentais são visitados por destacamentos armados, do mesmo modo que os desertos sudoeste e sudeste, de um lado e do outro da Baixa Nubia, onde vagueavam os Medjayu, nômades guerreiros que Montuhotep I afirma ter vencido.

O Egito torna-se de novo também um foco artístico ativo. Montuhotep aumentou numerosos templos no Alto Egito até Abydos. Mesmo em Tebas edifica um monumento de peso, a primeira sepultura real importante desde o reinado de Pepi II. Escolhe o magnifico local de Deir-el-Bahari e adota o plano de uma pirâmide levantada sobre uma peanha e rodeada por um pórtico sob colunata. A alameda que conduz ao monumento estava ladeada de estatuas sentadas do soberano, de grés pintado.

Montuhotep II-Seankhka-Rá. - O filho mais velho de Montuhotep I morreu antes de seu pai, por isso foi um outro filho, já com a idade de cinquenta anos, que sucedeu ao unificador do Egito. O seu curto reinado empregou-o sobretudo na construção de templos no Alto Egito. A figura de um alto funcionário domina nesta época; Henenu, que servira já Montuhotep I, atravessou, à frente de 3000 homens, o deserto oriental até ao mar Vermelho onde embarcou para a região de Punto. Uma inscrição rupestre conservou a lembrança desta expedição durante a qual Henenu mandou escavar ou melhorar doze portos entre o Nilo e o mar. Uma vez chegado a margem, construiu ou reuniu navios que prosseguiram a viagem em direção à costa do Sudão oriental. Enquanto os navios iam à procura do incenso de Punto, os homens que permaneceram em Hammamat cortaram blocos de brecha verde destinados às estatuas divinas. Esta reabertura das pedreiras do uadi Hammamat é acompanhada de uma grande atividade das minas do Sinai.

As condições de vida no Egito do tempo de Montuhotep II são conhecidas graças a correspondência de um certo Hekanakht, dirigida ao seu filho mais velho. Hekanakht possuía uma quinta que o filho é encarregado de gerir na sua ausência. Antes de partir, Hekanakht deixou um inventario dos produtos da quinta durante o ano em curso e, depois, escreveu a seu filho duas longas cartas dando as diretivas a seguir para o trabalho e precisando o que é necessário dar aos vários membros da família. A quinta inclui terras que são propriedades de Hekanakht e outras que arrenda. As rendas destas últimas são pagas em tecidos e em cereais. As cartas contem também numerosos comentários contundentes sobre a conduta a manter em relação à família e aos criados. Finalmente, uma dela faz alusão a uma grave escassez de alimentos que grassava a Sul de Tebas, onde, segundo Hekanakht, "eles começam já a comer o homem".

Montuhotep III e o fim da 11ª dinastia

O Papiro de Turim faz terminar a 11ª dinastia com o reinado de Montuhotep II, mas sabemos por outras fontes que decorreu um período de sete anos entre a morte deste rei e o inicio do reinado de Amenemhat I. Foi durante este tempo que reinou Montuhotep III-Nebtauyré. O reinado deste último foi curto, sendo o ano 2 a data mais alta do seu reinado.

São principalmente inscrições de Hammamat que nos dão a conhecer o reinado de Montuhotep III. Ele enviou lá um vizir, Amenemhat, à cabeça de 10 000 homens para trazer a pedra necessária à construção do sarcófago real. O interesse principal desta expedição reside na personalidade do próprio Amenemhat, que dedicou quatro diferentes inscrições ao relato dos prodígios ocorridos ao longo da viagem: animais do deserto que indicam eles próprios, pelo seu comportamento, a pedra a explorar, chuva miraculosa, descoberta de novos poços. É possível que, onde não vemos mais que uma feliz confluência de circunstancias, os Egípcios tenham visto manifestações da vontade divina, o que explicaria a razão por que Amenemhat tem tanta preocupação em conservar a lembrança destes "milagres". Parece, de fato, que o chefe da expedição soube tirar partido do favor que os deuses lhe manifestaram: cinco anos apos estes acontecimentos, o vizir Amenemhat toma, de fato, o poder. Instrumento manifesto da vontade divina, Amenemhat pode assim ser escolhido pelo próprio Montuhotep. Isso explicaria a associação dos dois nomes em uma taça de xisto.

Seja como for, herdeiro designado ou usurpador, nada permite afirmar que Amenemhat I tenha tomado o poder de um modo violento, embora, sem dúvida, nem todos os Egípcios tenham aprovado a sua subida ao trono.

O reinado de Ramsés III (1185-1153 a.e.c.) é perturbado por múltiplas guerras. O soberano comemora os episódios por meio de representações colossais sobre as paredes externas dos templos: campanha da Núbia, expedição na Síria, tentativas de invasão dos líbios, depois dos povos do mar vindos pelo mar Egeu. Na perspectiva da construção de seu templo fúnebre, no ano 5 de seu reinado, Ramsés III ordena uma expedição, que reúne 3 mil homens, a fim de trazer artenito do Djebel Silsileh. Na margem oeste de Tebas começa então a construção do templo de Medinet-Habu. Um canal artificial desde a margem do Nilo é construído como acesso.

As paredes são esculpidas e pintadas, relembrando os acontecimentos mais ou menos notáveis do reinado do faraó: uma vasta composição sobre o ataque dos povos do mar, uma cena de caça aos animais selvagens, onde se vê o rei perseguindo gazelas e touros numa paisagem de juncais.

O grande papiro Harris descreve o conjunto das riquezas e dos presentes de Ramsés III aos clérigos encarregados da gestão do templo. Em Medinet-Habu, “sessenta e quatro mil quatrocentas e oitenta pessoas" são necessárias para assegurar o exercício do culto fúnebre, assim como a manutenção do templo, de sua área agrícola, de suas aldeias e de seu gado.

As fontes atestam, contudo que no fim do reinado de Ramsés III a gestão se tornou difícil. Os artesãos da aldeia de Deir el-Medineh contratados nos canteiros reais se queixam do atraso dos pagamentos in natura e da redução do abastecimento, que suspeitam ser desviado. Suas queixas crescem ao tjaty (vizir) e eclode uma revolta, com greves e pilhagens. Até mesmo os túmulos do Vale dos Reis são profanados. Depois de investigação, os responsáveis são presos, julgados e condenados a pesadas penas.

Aquando da sua subida ao trono, Amenemhat toma o nome de Sehetepibré. Parece que se manifestou então uma certa oposição. O vizir não era de fato de sangue real, como mostra claramente um texto popular, a profecia post eventum dita de Neferty. Esta descreve, em uma primeira parte, as desgracias que vão abater-se sobre o Egito, e em uma segunda anuncia que um rei do Sul trará de novo a ordem e a prosperidade ao pais; e desvenda o nome desse farão: Ameny, hipocorístico de Amenemhat. Trata-se de Amenemhat I. O texto precisa que este Ameny "é filho de uma mulher Elefantina". Não esconde, portanto, as origens não reais do herói, parecendo, pelo contrario, insistir no fato. É o rei salvador que põe fim a um período de perturbações. Outros textos da 11ª dinastia fazem alusão também a esses acontecimentos lastimáveis. A profecia de Neferty confirma, portanto, a existência de perturbações sob o reinado de Montuhotep III, ligadas ao desaparecimento da 11ª dinastia e ao começo da 12ª. O pai de Amenemhat, fundador da nova dinastia, um certo Ressortis, será considerado pelos Egípcios do Novo Império como o antepassado desta dinastia.

Amenemhat I reorganizou o Egito, restabelecendo, antes de mais, os limites tradicionais dos nomos entre si. Em seguida, reinstalou a capital administrativa do Egito perto de Mênfis. As razoes de tal fato são complexas, ao que parece. Por um lado, a família dos Montuhotep, afastada do poder, era sem dúvida ainda poderosa na própria Tebas. Consequentemente, a cidade era pouco segura para o novo soberano. Por outro lado, Tebas situada no centro do Alto Egito está geograficamente mal colocada para ser a capital do Egito. Menfis, na ponta sul do Delta ocupa uma posição muito mais central, o que explica também por que razão fixa a sua capital nas proximidades. Dá-lhe o nome caraterístico de Itjtawy, o que significa "Aquela que conquista o Duplo Pais" (o Egito), o que prova que Amenemhat se propunha, da sua residência, vigiar os seus súditos, tanto os do Norte como os do Sul.